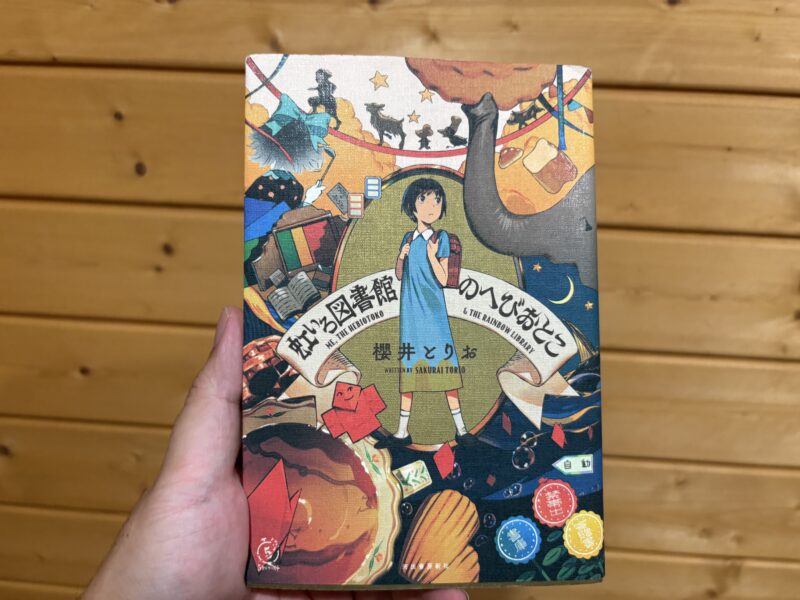

前からおすすめされていた一冊。もっと早く手をつけていれば良かった。

手に取ったきっかけ

知り合いの司書さんから強く薦められたのがきっかけ。

自分が今勤務している小学校のある自治体には小さめの公共図書館があって、一町一校のうちの学校とちょくちょく繋がりを持ってくれています。資料の一元管理とまではいきませんが、週に一度いい感じの本を選書して小学校に運んできてくれていてめちゃめちゃ助かってます。

自分は図書担当なので司書さん達が来るたびに顔を合わせておしゃべり情報交換しています。その中でこの本を強く勧められました。

「そういえば虹色としょかんってもう読みました?」

「先生は絶対ハマると思います。おすすめです」

まだ読んでないんですか!?的に念入りに紹介されたので、近所の蔦屋書店で見つけて買ってきました。が、その後読む優先順位をあげられずに数ヶ月積読状態に。ようやく手を伸ばして読み始めてみたらとんでもなく面白い話でした。

物語の要素

- 図書館

- 司書の仕事

- 小学生

- 不登校

- 転校

- 6年生

- いじめ

- 父娘

- 恋

- 偏見、差別

- 読書

感想

自分が司書教諭の単位取得のため大学の講習を受けた際、「弱者が図書館で知識を得て社会で自立できるようになる姿こそが図書館の存在意義なのだ」とか「図書館は自由な場所だ」「真理が我らを自由にする」といった理念や理想を叩き込まれました。無理やり詰め込まれたものではなく、その一つ一つに心から納得し吸収した良い思い出です。

そんな視点から見たこの物語、主人公の「ほのか」が作中で辿った歩みはまさしく図書館の理念が体現されたものだったなと思います。迷い込んだ図書館で居場所を見つけ、本の世界を知り、それを通し内面を成長させ、やがて社会にもう一度自分の足で立とうと巣立っていく。図書館の存在意義の幾つかがそのまま体現されたような話です。

作中で図書館の理念を説教臭く語っているわけではありません。描かれているのは何気ない図書館の日常。その所々にささやかにメッセージが込められているような感じです。自分にこの本を紹介した司書さんが「わかる人にはわかる」と言っていた意味が理解できる気がします。たしかにこの物語を読むと自分の中の「図書館とは」と照らし合わせたくなる。わかるというか、色々考えてしまう一冊だと思います。

物語終盤の図書館に訪れる経営上の変化は現実の公共図書館に関わるニュースで目にしたような気がします。この業界のトレンドなのかもしれません。作者の方は実際に公共図書館に勤務されていたそうなので、そういった自分たちの身分に関する話題も物語の中で語りたかったのでしょうね。自分も仮に教員系の物語を書けと言われたら、プロットこそポジティブにまとめつつも、教員のなり手不足問題等はきっとどこかに含めるだろうなと思います。

タイトル「虹色」について。どんな意図が込められているのか、あえて調べていないので公式見解は分かりません。自分は作中に出てくる「色を使った様々な表現」なのかなと思っています。「灰色の図書館」「赤い金魚」「緑の司書」。あと何かあったかな?とまぁそんな物語を強く彩っている色の表現を一つの物語にまとめて「虹色」なのかな〜と。自分としてはそれでしっくりきています。

ありがたいことに「虹色としょかん」はシリーズものなので、できるだけ近いうちに時間を見つけて次の話を読んでみたいと思います。今回買ったこの本は「なんか面白い本ない?」と日々追求してくる図書委員の子達にこっそり勧めてみようかと企んでいます。

引用

「その人のことをよく知れば、ちっともこわくないのに」

「そう。知ればその分怖くなくなるから、今までより広いところへ行ける。知ることは便利な道具なんだよ。」

真理が我々を自由にする。そんなメッセージが伝わります。ほのかの内面に変容があったのはきっとこの辺り。迷い人が社会に立つ気概を手に入れる瞬間。

「これはよくできた映画だ。『指輪物語』ファンの間でも評判がいい。だけどこの世界には、読んだ人の数だけ『指輪物語』が存在する。この映画は、そのたくさんのうちのひとつにすぎないんだ。ピーター・ジャクソン監督をはじめとする、スタッフが考えた『指輪物語』だ。」

原作、ドラマ、映画、改変、改悪…

そんな日々世間で繰り返される論争に対する一つの回答。まず原作ありき。そして他のメディア展開は一つの解釈として楽しむ。ああ、それでいいんだな。自分はこの一節がとても腑に落ちました。ストン。

まず原作にあたるという姿勢を自分は常々心がけているのですが、そのうえで積極的にアニメドラマや映画にも触れてみたいなと思えました。ブルージャイアントみたいに素晴らしい映画化とか実際にあったわけですし。楽しもうとする姿勢で行こうと思います。

コメント